Was bedeutet eigentlich das Sammeln von Kunst?

Es ist weit mehr als das Anhäufen von Dingen. Es ist eine zutiefst menschliche Handlung, ein Akt der Verbindung, getragen von Neugier, Erinnerung und der Suche nach Sinn. Eine Sammlung erschafft Resonanzräume, in denen Kunstwerke miteinander in Beziehung treten und Bedeutungen sich entfalten, Welten entstehen.

„Es weltet!“ oder „In der Welt sein“- so nennt der Philosoph Martin Heidegger die

grundlegende Existenzweise des menschlichen Daseins. Er betont, dass Subjekt und Welt untrennbar miteinander verbunden sind. Sein ist also nicht die bloße Existenz, sondern das Verständnis von Sein.

Kunstwerke sind mit menschlichen Erfahrungen und Emotionen aufgeladene Dinge. Die Beschäftigung mit und insbesondere das Sammeln von Kunst sind also ein Prozess, in dem sich Bedeutung, Zeit, Geschichte und Menschsein verdichten. Die Auseinandersetzung mit Kunst ist in diesem Sinne kein einsames Geschehen, sondern ein Ereignis, das im besten heideggerschen Sinn „Welt“ hervorbringt.

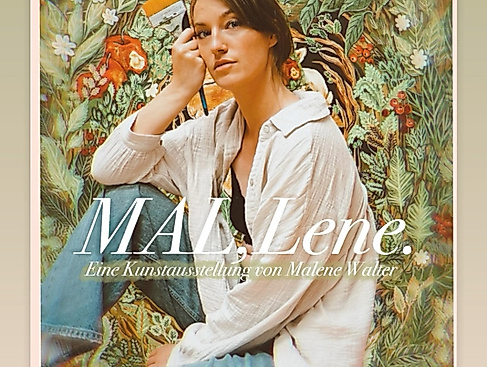

Die Ausstellung You Cannot Say Goodbye to a Myth lädt dazu ein, diesem Weltenöffnen zu begegnen – durch 16 Räume, 16 Stationen, 16 Momente der Auseinandersetzung mit Kunst. Sie zeigt einen Dialog über Körper und Geschichte, über Erinnerung und Mythos, über Vergänglichkeit und Verwandlung.

Im Zentrum steht das Werk des niederländischen Künstlers Folkert de Jong (*1972), dessen skulpturale Inszenierungen aus so unbeständigen Materialien wie Polyurethanschaum und Styropor ebenso verstören wie faszinieren. Seine Werke sind grotesk, bunt, geradezu verspielt – und lassen dabei tief in die menschlichen Abgründe von Machtherrschaft, Gewalt, und Traumata blicken.

De Jongs Arbeiten zeigen, wie sich kollektive Erinnerung in den Körper regelrecht einschreiben und wie brüchig und angreifbar diese Erinnerung zugleich sein kann. Die Wahl der fragilen, nicht für die Ewigkeit gemachten Materialien veranschaulicht die Wirkungskraft von Erlebtem und Geschichte auf den Menschen.

Die Ausstellung bringt de Jongs Arbeiten in einen dialogischen Bezug zu Werken aus der Sammlung Reinking – einer Sammlung, die von Neugier, Offenheit und einem tiefen Interesse an künstlerischen Ausdrucksformen geprägt ist. Eine Sammlung, die nicht nur auf ästhetischen Entscheidungen fußt, sondern eine existenzielle Bildwelt entfaltet: voller Symbole, Brüche, Mythen und Metaphern. Hier wird das Sammeln zur existenziellen Geste – ein Versuch, das Unsagbare zu fassen, Geschichte zu berühren, sich selbst zu spiegeln. In diesem Sinne ist das Sammeln auch eine Praxis des Menschseins: fragend, suchend, erinnernd.

Die Beziehung zwischen dem Künstler Folkert de Jong und dem Sammler Rik Reinking ist dabei mehr als eine kuratorische Entscheidung – sie ist ein freundschaftlicher, lebendiger Austausch. Beide eint ihr Interesse an den großen Erzählungen der Menschheit, an den Rissen und Masken westlicher Zivilisation, an der Frage, wie die Kunst Körper, Geschichte und Geist zugleich berühren kann. Die Werke in der Ausstellung stehen daher nicht nebeneinander, sondern treten in einen echten, spannungsreichen Dialog: zwischen Materialität und Konzept, zwischen Verführung und Entlarvung, zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Jeder Raum dieser Ausstellung ist ein Kapitel – ein Denkraum, ein Erfahrungsfeld. Es geht um das, was bleibt, und das, was sich auflöst. Um das Flüchtige, das Festgehaltene, das Transformierte. You Cannot Say Goodbye to a Myth – der Titel ist dabei Programm. Mythen verschwinden nicht. Sie wandeln sich, leben fort in neuen Bildern, neuen Lesarten, neuen Kontexten. Sie sind Werkzeuge der Deutung und der Macht – aber auch der Hoffnung. Und sie bleiben Teil dessen, was unsere kulturelle Identität ausmacht.

Gerade in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz Bilder generiert, in der Realität simuliert wird und digitale Oberflächen unser Leben bestimmen, soll uns diese Ausstellung an etwas Grundlegendes erinnern: Kunst ist auch körperlich. Sie hat Masse, Widerstand, Präsenz. Sie fordert uns heraus – sinnlich, emotional, intellektuell. Kunst schafft einen Raum, in dem Welt geschieht – und in dem wir uns selbst begegnen können.

Diese Ausstellung ist also eine Einladung:

zum Staunen, zum Denken, zum Fühlen. Zum Dialog mit den Werken, mit der Geschichte und bestenfalls mit uns selbst.